Государственные системы и службы Российской Федерации, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности населения страны. Нормативно-правовые аспекты их деятельности

План:

- Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

- Понятие гражданской обороны, ее роль и место в общей системе национальной безопасности

- Средства индивидуальной защиты

- Правовое обеспечение деятельности МЧС России и иных структур, обеспечивающих безопасность населения

1.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

Защита населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного, техногенного и военного характера – одна из важнейших функций государства, призванная сохранить жизнь и здоровье людей, сберечь материальные и культурные ценности.

Проблема защиты населения и территорий от природных, техногенных и военных ЧС признана на сегодняшний день одним из важнейших элементов обеспечения национальной безопасности, составной частью оборонной функции государства, и решается в рамках нескольких созданных в России и действующих взаимосвязанно государственных систем:

- Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС),

- системы гражданской обороны (ГО),

- Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

В соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г., № 28-ФЗ «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. и № 3266-1-ФЗ «Об образовании» от 10.07.1992 г. осуществляется правовое регулирование и формирование государственной системы подготовки населения страны к действиям в условиях угроз и при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

РСЧС строится по территориально-производственному принципу, состоит из функциональных и территориальных подсистем, имеет пять уровней управления (федеральный, региональный, территориальный, местный, объектовый), и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изм. и доп. 11.01.2011 г.) и постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (ред. от 31.03.2011 г.).

Основные предпосылки создания государственной системы защиты населения и территорий России:

- Бурный научно-технический прогресс (возрастание риска аварий больших технических систем);

- Прогрессирующая урбанизация территорий (растущие последствия антропогенного воздействия), и др.

Основные задачи РСЧС

- разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования организаций, а также объектов социального назначения в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе организация разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах;

- организация своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей;

- прогнозирование и оценка социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций;

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций;

- осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, гуманитарные акции;

- реализация прав и обязанностей населения в области защиты от ЧС, а также лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации;

- международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Структура и управление РСЧС

Подсистемы РСЧС:

Функциональные подсистемы – создаются федеральными органами исполнительной власти в министерствах, ведомствах РФ для организации работ по защите населения и территорий от ЧС в сфере их деятельности и порученных им отраслях экономики. Задачи, организация, состав сил и средств, порядок деятельности функциональных подсистем РСЧС определяются положениями о них, утверждаемыми руководителями соответствующих федеральных органов исполнительной власти по согласованию с МЧС России. А положение о функциональной подсистеме РСЧС для реагирования и ликвидации последствий аварий на РОО (радиационно-опасном объекте) утверждается Правительством РФ.

Территориальные подсистемы РСЧС – создаются в субъектах РФ для предупреждения и ликвидации ЧС в пределах территорий и состоят из звеньев, соответствующих административно-территориальному делению этих территорий.

Звенья (местный уровень) – создаются в муниципальных образованиях (район, населенный пункт) для предупреждения и ликвидации ЧС в пределах их территории.

Задачи, организация, состав сил и средств, порядок деятельности территориальных подсистем РСЧС и звеньев определяются положениями о них, утверждаемыми соответствующими руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по согласованию с вышестоящими органами управления, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС.

Координационными органами РСЧС являются:

на федеральном уровне – Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ПЛ ЧС, или КЧС) и обеспечению пожарной безопасности, комиссии по ПЛ ЧС и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих функциональные подсистемы единой системы;

на региональном уровне (в пределах территории субъекта РФ) – комиссия по ПЛ ЧС и обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной власти субъекта РФ;

на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального образования) – комиссия по ПЛ ЧС и обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления;

на объектовом уровне – комиссия по ПЛ ЧС и обеспечению пожарной безопасности организации.

Постоянно действующими органами управления РСЧС являются: на федеральном уровне – Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России); подразделения федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих функциональные подсистемы единой системы, для решения задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны;

на межрегиональном уровне – территориальные органы Министерства РФ по делам ГО, ЧС, и ликвидации последствий стихийных бедствий – то есть региональные центры по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – региональные центры МЧС);

на региональном уровне – территориальные органы Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий – органы, специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам РФ (далее – главные управления Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по субъектам РФ, или ГУ МЧС по субъекту);

на муниципальном уровне – органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления;

на объектовом уровне – структурные подразделения организаций, уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны.

Уровни РСЧС:

Федеральный – органы управления, силы и средства центрального подчинения федеральных органов исполнительной власти;

Региональный – образован по принципу районирования территории РФ: Центральный (г.Москва), Северо-Западный (г.Санкт-Петербург), Северо-Кавказский (г.Ростов-на-Дону), Приволжский (г.Самара), Уральский (г.Екатеринбург), Сибирский (г.Красноярск), Дальневосточный (г.Хабаровск). Каждый регион охватывает территорию нескольких субъектов РФ (всего 83 субъекта РФ на 2011 г.);

Территориальный – органы исполнительной власти, силы и средства субъектов РФ с элементами функциональных подсистем, дислоцированных на их территориях;

Местный – охватывает территории муниципальных образований;

Объектовый – территория предприятия, учреждения, организации;

Специально подготовленные силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для ликвидации последствий ЧС (далее – ЛПЧС).

Силы и средства постоянной готовности – предназначены для оперативного реагирования на ЧС и проведения работ по их ликвидации (АСС, АСФ, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР) в зоне ЧС в течение не менее 3 суток).

Резервы финансовых и материальных ресурсов: резервный фонд Правительства РФ по ЛПЧС и последствий стихийных бедствий; запасы материальных ценностей для обеспечения АСДНР по ЛПЧС, находящихся в составе государственного материального резерва; резервы финансовых и материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти; резервы финансовых и материальных ресурсов субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций.

Государственные силы обеспечения безопасности: Вооруженные силы, федеральные органы безопасности, органы внутренних дел, органы внешней разведки; органы обеспечения безопасности законодательной, исполнительной, судебной власти и их высших должностных лиц; органы налоговой службы; государственная противопожарнуая служба и службы ликвидации последствий ЧС, формирования ГО; внутренние войска; органы, обеспечивающие безопасное ведение работ в промышленности, энергетике, на транспорте, сельском хозяйстве; службы обеспечения безопасности средств связи и информации; таможни, природоохранительные органы, органы охраны здоровья населения и другие государственные органы обеспечения безопасности, действующие на основании законодательства.

Функции Президента РФ: осуществляет общее руководство государственными органами обеспечения безопасности: возглавляет Совет безопасности РФ; контролирует и координирует деятельность государственных органов обеспечения безопасности; принимает оперативные решения по обеспечению безопасности. Президент руководит работой Совета безопасности и его членов, принимает указы по созданию и регулированию деятельности силовых структур, назначает и увольняет их руководителей.

Функции Правительства РФ: обеспечивает руководство государственными органами обеспечения безопасности; организует и контролирует разработку и реализацию мероприятий по обеспечению безопасности министерствами и другими подведомственными ему органами РФ и субъектами РФ.

Функции Министерств РФ: обеспечивают реализацию федеральных программ защиты жизненно важных интересов населения страны; разрабатывают внутриведомственные инструкции (положения) по обеспечению безопасности и представляют их на рассмотрение Совета безопасности РФ.

Государственные органы РСЧС: МВД России, МЧС России, Минобороны, Спецстрой, Министерство здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты (Минздравсоцразвития до 21 мая 2012 г.), Минобрнауки, Министерство природных ресурсов и экологии, Минпромторг, Минтранс, Министерство связи и массовых коммуникаций, Минсельхоз, Минэкономразвития, Минрегионразвития России, Минэнерго, Росрыболовство, Рослесхоз, Ростехнадзор, и Госкорпорация «Росатом» деятельность которой контролирует Правительство РФ, поскольку аварии на радиационно-опасном объекте (РОО) являются наиболее опасными не только для населения страны, но и в мировом масштабе (Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», с изм. 2012 г.).

Решение о вводе режима функционирования РСЧС в зависимости от возможной или реально сложившейся обстановки, от масштаба прогнозируемой или возникшей ЧС; принимают: Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления городов, районов.

При угрозе или с началом войны РСЧС передает свои полномочия Гражданской обороне страны.

Режимы функционирования РСЧС

Режим повседневной деятельности при нормальной производственно-промышленной, радиационной, химической, пожарной, биологической (бактериологической), ветеринарной, сейсмической, гидрометеорологической обстановке

Режим повышенной готовности при ухудшении производственно-промышленной, радиационной, химической, пожарной, биологической (бактериологической), ветеринарной, сейсмической, гидрометеорологической обстановки

Режим чрезвычайной ситуации при возникновении и во время ликвидации чрезвычайной ситуации

Основные государственные задачи в области защиты населения и территорий от ЧС

В области защиты населения и территорий от ЧС – дальнейшее совершенствование органов управления, сил и средств РСЧС по реагированию на ЧС. Развитие системы мониторинга прогнозирования ЧС, выполнению приоритетных мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий ЧС, эффективному использованию резервов финансовых, материальных и информационных ресурсов для ликвидации ЧС, созданию и поддержанию необходимых условий для сохранения жизнеобеспечения пострадавшего населения, а также осуществлению мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию;

В области обеспечения пожарной безопасности – осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели людей при пожарах, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-восстановительных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения;

В области безопасности людей на водных объектах – осуществление комплексных мероприятий, в том числе международного уровня, совершенствование законодательства, Водного кодекса РФ и др.

Кроме этого необходимо: дальнейшее развитие и совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС; реализация мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; повышение уровня реагирования на ЧС, эффективности аварийно – спасательных и других неотложных работ (АСДНР); совершенствование инженерной, радиационной, химической и медико-биологической защиты людей; повышение качества обучения населения и подготовки руководящего состава; повышение уровня пожарной безопасности городов, населенных пунктов и объектов экономики; работы по дальнейшей адаптации Государственной противопожарной службы в систему МЧС России; совершенствование системы финансовых и материально- технических резервов для ликвидации ЧС.

2. Понятие гражданской обороны, ее роль и место в общей системе национальной безопасности

Гражданская оборона (ГО) – организационная система, объединяющая органы, пункты и средства управления, силы и средства органов исполнительной власти всех уровней и организаций, предназначенная для выполнения в мирное и военное время комплекса общегосударственных оборонных мероприятий, обеспечивающих защиту населения, территории, природных ресурсов, социально-экономического комплекса, материальных и культурных ценностей государства от чрезвычайных ситуаций природно-техногенного и военного характера, возникающих в военное время при угрозе или в период ведения военных действий, а также вследствие этих действий.

Международным гуманитарным правом (Женевская конвенция защиты жертв войны 1949 г.) гражданская оборона определяется как выполнение гуманитарных задач, направленных на защиту гражданского населения и помощь ему в устранении последствий военных или стихийных бедствий, создание условий для его выживания.

Международная организация гражданской обороны (МОГО) действует с 1972 года. В ее состав входят более 50 стран-участниц и 20 – в качестве наблюдателей. МЧС России вошло в нее в 1993 году.

В 1996 году был создан Корпус чрезвычайного гуманитарного реагирования России, силы которого принимали участие в операциях ООН по обеспечению выживания в Руанде, Заире, Афганистане, Танзании.

Министерство плодотворно сотрудничает с Норвежским Красным Крестом, Швейцарским корпусом помощи при катастрофах, с Австрией, Германией, Финляндией.

Государственная политика в области гражданской обороны – это система официальных взглядов на оборонное строительство и обеспечение безопасности государства, а также систему мер политического, экономического, социального и иного характера, реализуемых органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями и гражданами по Совершенствованию подготовки к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Основными задачами ГО по осуществлению государственной политики в этой области являются:

- В мирное время – создание органов управления ГО, подготовки сил ГО, обучение населения, поддержание в готовности, модернизация и дальнейшее развитие средств защиты, накопление ресурсов, необходимых для выполнения мероприятий ГО, создание условий для оперативного развертывания системы защитных мероприятий, сил и средств в угрожаемый период, проведение комплекса подготовительных мер, направленных на сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в мирное время.

- В случаях крупномасштабных ЧС, а также при терактах силы и ресурсы могут привлекаться для выполнения отдельных работ.

- В военное время – проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих максимальное сохранение жизни и здоровья населения, материальных и культурных ценностей, повышение устойчивости экономики в условиях применения ССП и ОМП.

Организация и ведение ГО – одна из важнейших функций государства, составная часть оборонного строительства, элемент безопасности страны. Она организуется и ведется в соответствии с Конституцией РФ и законодательством РФ, а также международным правом. В мирное время силы и средства ГО могут привлекаться к проведению АСДНР при ликвидации ЧС, обусловленных авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.

Ведение гражданской обороны осуществляется: в Российской Федерации на основе «Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации»; в субъектах РФ и муниципальных образованиях – на основе соответствующих планов субъектов, в федеральных органах исполнительной власти и организациях – на основе соответствующих планов ГО этих органов и организаций.

Организация ГО: строится по территориальному и производственному принципам на всей территории РФ с учетом особенностей регионов, районов, населенных пунктов, предприятий, учреждений и организаций. Территориальный принцип: организация ГО на территории республик в составе РФ, краев, областей, городов, районов, поселков согласно административному делению России. Производственный принцип: организация ГО в каждом министерстве, ведомстве, учреждении, объекте.

Общее руководство ГО РФ: осуществляет Председатель правительства, который является начальником ГО РФ, а Министр МЧС – является первым заместителем начальника ГО РФ.

Руководство в субъектах РФ и городах возлагается на соответствующих руководителей органов исполнительной власти (Губернатор, мэр и др.), а в городах федерального значения Москва и Санкт-Петербург – на органы самоуправления. Все эти руководители по должности являются начальниками ГО субъекта, города и т.д.

Руководители всех степеней несут персональную ответственность за организацию и осуществление мероприятий ГО, создание и обеспечение сохранности накопительных фондов средств индивидуальной и коллективной защиты и имущества ГО, за подготовку и обучение населения и персонала действиям в ЧС на подведомственных территориях и объектах.

Непосредственное руководство ГО в РФ осуществляет МЧС – Министерство по делам ГО, ЧС и ЛП стихийных бедствий.

В субъектах РФ, районах и городах, предприятиях, организациях и учреждениях – непосредственное руководство ГО осуществляют главные управления (например, ГУ МЧС Тюменской области), отделы, а на экономических объектах – штабы ГО, отделы ГО, управления по делам ГО и ЧС; в министерствах и ведомствах – отделы по делам ГО и ЧС.

Начальники штабов (отделов) по ГО и ЧС – являются первыми заместителями соответствующих начальников ГО организаций.

Региональные центры ГО и ЧС – координируют деятельность территориальных отделов в пределах нескольких субъектов РФ (УРФО).

Для организации и проведения специальных мероприятий по ГО создаются службы ГО (по специализации): оповещения и связи, медицинская, противопожарная, радиационной и химической защиты, убежищ и укрытий, охраны общественного порядка, материально-технического снабжения, аварийно-техническая, транспортная, энергоснабжения, защиты животных и растений, при необходимости и др.

Силы гражданской обороны – спасательные воинские формирования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области ГО, подразделения федеральной противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, а также создаваемые на военное время в целях решения задач в области ГО специальные формирования.

Силы ГО состоят из войск ГО и гражданских организаций ГО.

Войска ГО: отдельные мобильные механизированные бригады, полки и батальоны, пантонно-переправочные батальоны, батальоны специальной защиты, вертолетные отряды, отряды радиационной и химической разведки.

Гражданские организации ГО: создаются в мирное время по территориально-производственному принципу на базе предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности; не входящие в состав Вооруженных Сил, владеющие специальной техникой и имуществом и подготовленные для защиты населения и организаций от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Служба гражданской защиты (СГЗ) – служба для проведения мероприятий по ГО, включая подготовку необходимых сил и средств и обеспечение действий гражданских организаций гражданской обороны в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) при проведении военных действий или вследствие них.

Силы ГЗ включают в себя воинские части ГО и формирования ГО.

Основу сил гражданской защиты (ГЗ) составляют народные формирования ГЗ, которые подразделяются: по назначению: общего назначения; служб ГО; специализированные (ведомственные); по подчиненности: территориальные; объектовые; по срокам готовности: повседневной готовности; повышенной готовности.

Основные задачи гражданской обороны сформулированы в ФЗ

«О гражданской обороне»: от 12.02.1998 г. N 28-ФЗ (в ред. 23.12.2010 г.).

- Обучение населения в области ГО;

- Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера;

- Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- Предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;

- Проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки;

- Проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие ЧС природного и техногенного характера;

- Первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание первой помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;

- Борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому или иному заражению;

- Санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;

- Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;

- Срочное захоронение трупов в военное время;

- Разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;

- Обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО.

Задачи обучения населения:

- Изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- Изучение порядка действий по сигналам оповещения;

- Обучение приемам оказания первой медицинской помощи;

- Изучение правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;

- Совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий;

- Овладение личным составом гражданских организаций ГО приемами и способами действий по защите населения.

Режимы функционирования ГО (отличаются от РСЧС)

Режим повседневной деятельности протекает в мирное время при нормальной обстановке

Режим повышенной готовности вводится при ухудшении радиационной, химической, биологической, сейсмической и гидрометеорологической обстановки, а также угрозе развязывания войны

Чрезвычайный режим с момента объявления начала войны, начала военных действий или введения Президентом военного положения на территории государства или его отдельных местностях Приведение ГО в готовность может осуществляться последовательно по степеням, либо сразу в высшую степень готовности, минуя промежуточные.:

I Повседневная – режим обычного функционирования,

II Первоочередные мероприятия ГО I группы:

- Сбор должностных лиц ГО и организация круглосуточного дежурства, проверка готовности систем управления, оповещения и связи, уточнение плана ГО;

- Приведение в готовность защитных сооружений (ЗС) ГО, подготовка к выдаче средств индивидуальной защиты (СИЗ), приборов радиационной, химической и биологической разведки (РХБ) и дозиметрического контроля;

- Приведение в готовность к действиям гражданских организаций ГО;

- Проведение подготовительных мероприятий к введению режима светомаскировки, усилению охраны общественного порядка, противопожарной и другой защиты;

- Снижение запасов АХОВ до минимальных размеров, обеспечивающих технологический процесс.

III Первоочередные мероприятия ГО II группы:

- Перевод должностных лиц ГО на круглосуточный режим работы;

- Приведение в готовность систем управления, оповещения и связи, СЗ ГО, дооборудование подвальных помещений под укрытия;

- Приведение в готовность гражданских организаций ГО;

- Выдача персоналу СИЗ и приборов РХБ разведки;

- Организация круглосуточного наблюдения за обстановкой; уточнение планов эвакуации;

- Проведение первоочередных мероприятий по повышению устойчивости объектов;

- Снижение запасов взрыво- и пожароопасных веществ до уровня производственной необходимости;

- Переход на выпуск продукции, предусмотренной в военное время.

IV ОБЩАЯ ГОТОВНОСТЬ Гражданской Обороны

Сигнал “ВНИМАНИЕ ВСЕМ!“ – звучание сирены, включить радио, телевизор и средства связи (смс-сообщения и городское радио на улице).

Варианты объявлений по радио и телевидению:

ПРИ АВАРИИ на РОО или ХОО

- Отключить вентиляцию, кондиционеры

- Загерметизировать окна, двери

- Закрыть двери и не покидать помещение

- Получить СИЗ

- Укрыться в СЗ или покинуть зону заражения.

«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»

- Отключить электроэнергию, газ, пар, воду

- Закрыть окна, двери

- Получить СИЗ, документы

- Укрыться в ЗС.

«ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ»

- Возвратиться к местам работы и проживания

- Быть готовым к повторному нападению

- Иметь при себе СИЗ.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР) – первоочередные работы в очаге поражения по локализации и тушению пожаров, аварийному отключению газа, электроэнергии, воды, по поиску и спасению людей, по оказанию пораженным людям первой медицинской помощи и эвакуации в случае надобности в специализированные медучреждения.

Виды АСДНР: 1.Поиски и спасение пострадавших, извлечение из-под завалов, вынос из очагов поражения; 2. Эвакуация населения из зоны ЧС; 3. Расчистка и оборудование маршрутов движения в зоне ЧС; 4.Оказание пострадавшим медпомощи и их эвакуация в медучреждения; 5. Разбор завалов в зоне ЧС; 6. Санитарная обработка населения, и участников ликвидации ЧС; 7. Локализация и подавление первичных и вторичных очагов поражения, обезвреживание источников опасности.

Эвакуация населения:

- По срочности (упреждающая, экстренная)

- По масштабу (локальная, местная, региональная)

- По количеству (общая, частичная)

3. Средства индивидуальной защиты

Классификация средств индивидуальной защиты. В комплексе защитных мероприятий важное значение имеет обеспечение населения средствами индивидуальной защиты и практическое обучение правильному пользованию этими средствами в условиях применения противником оружия массового поражения.

Средства индивидуальной защиты населения предназначаются для защиты от попадания внутрь организма, на кожные покровы и одежду радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств. К средствам индивидуальной защиты относятся: средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи, медицинские средства защиты.

К первым относятся фильтрующие и изолирующие противогазы, респираторы, а также противопыльные тканевые маски (ПТМ – 1) и ватно-марлевые повязки; ко вторым – одежда специальная изолирующая защитная, защитная фильтрующая (ЗФО) и приспособленная одежда населения.

По принципу защиты средства индивидуальной защиты делятся на фильтрующие и изолирующие. Принцип фильтрации заключается в том, что воздух, необходимый для поддержания жизнедеятельности человека, очищается от вредных примесей при прохождении через средства защиты. Средства индивидуальной защиты изолирующего типа полностью изолируют организм человека от окружающей среды с помощью материалов, непроницаемых для воздуха и вредных примесей.

По способу изготовления средства индивидуальной защиты делятся на средства: изготовленные промышленностью, и простейшие, изготовленные населением из подручных материалов.

Средства индивидуальной защиты могут быть табельные, обеспечение которыми предусматривается табелями (номерами) оснащения в зависимости от организационной структуры формирований, и нетабельные, предназначенные для обеспечения формирований в дополнение к табельным средствам или в порядке их замены. Организация и порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты.

При объявлении угрозы нападения противника всё население должно быть обеспечено средствами индивидуальной защиты. Личный состав формирований, рабочие и служащие получают средства индивидуальной защиты на своих объектах, население – в ЖЭК и ДЭЗ.

При недостатке на объекте противогазов они могут быть заменены респираторами и противогазами предназначенными для промышленных целей. Всё остальное население самостоятельно изготавливает противопыльные тканевые маски, ватно – марлевые повязки и другие простейшие средства защиты органов дыхания, а для защиты кожных покровов подготавливают различные накидки, плащи, резиновую обувь, резиновые или кожаные перчатки. Средства индивидуальной защиты следует хранить на рабочих местах или вблизи них.

Средства защиты органов дыхания. Наиболее надёжным средством защиты органов дыхания людей являются противогазы. Они предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от вредных примесей, находящихся в воздухе. По принципу действия все противогазы подразделяются на фильтрующие и изолирующие.

Фильтрующие противогазы являются основным средством индивидуальной защиты органов дыхания. Принцип их защитного действия основан на предварительном очищении (фильтрации) вдыхаемого человеком воздуха от различных вредных примесей.

В настоящее время в системе гражданской обороны для взрослого населения используются фильтрующие противогазы ГП-7, ГП-5, ГП-5м и ГП-4у (рис.1). Составляющие: фильтрующие – поглощающая коробка, лицевая часть (у противогаза ГП-5 – шлем-маска, у противогаза ГП-4у – маска), сумка для противогаза, соединительная трубка, коробка с незапотевающими плёнками.

Рис.1. Противогаз фильтрующий ГП-7.

Для детей – ДП-6, ДП-6м, ПДФ-7, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш, а также камера защитная детская КДЗ-6 (рис.2).

Рис.2. Противогазы детские фильтрующие.

Следует иметь в виду, что фильтрующие противогазы от окиси углерода не защищают, поэтому для защиты от окиси углерода используют дополнительный патрон, который состоит из гопкалита, осушителя, наружной горловины для навинчивания соединительной трубки, внутренней горловины для присоединения к противогазной коробке.

Изолирующие противогазы (ИП-4М, ИП-4МК, ИП-5, ИП-46, ИП-46м) являются специальными средствами защиты органов дыхания, глаз, кожи лица от всех вредных примесей, содержащихся в воздухе (рис. 3). Их используют в том случае, когда фильтрующие противогазы не обеспечивают такую защиту, а также в условиях недостатка кислорода в воздухе. Необходимый для дыхания воздух обогащается в изолирующих противогазах кислородом в регенеративном патроне, снаряжённом специальным веществом (перекись и надперекись натрия). Противогаз состоит из: лицевой части, регенеративного патрона, дыхательного мешка, каркаса и сумки.

Респираторы, противопыльные тканевые маски и ватно-марлевые повязки. В системе гражданской обороны наибольшее применение имеет респиратор Р-2. Респираторы применяются для защиты органов дыхания от радиоактивной и грунтовой пыли и при действиях во вторичном облаке бактериальных средств.

Рис. 3. Противогазы изолирующие.

Респиратор Р-2 представляет собой (рис. 4) фильтрующую полумаску, снабжённую двумя клапанами входа и одним клапаном выхода (с предохранительным экраном), оголовьем, состоящим из из эластичных тесёмок и носовым зажимом.

Если во время пользования респиратором появится много влаги, то рекомендуется его на 1 – 2 минуты снять, удалить влагу, протереть внутреннюю поверхность и снова надеть.

Противопыльная тканевая маска ПТМ-1 и ватно – марлевая повязка предназначаются для защиты органов дыхания человека от радиоактивной пыли и при действиях во вторичном облаке бактериальных средств.

Рис. 4. Респираторы противоаэрозольные.

От отравляющих веществ они не защищают. Изготавливает маски и повязки преимущественно само население. Маска состоит из двух основных частей – корпуса и крепления. Корпус сделан из 2 – 4 слоёв ткани. В нём вырезаны смотровые отверстия со вставленными в них стёклами. На голове маска крепится полосой ткани, пришитой к боковым краям корпуса. Плотное прилегание маски к голове обеспечивается при помощи резинки в верхнем шве и завязок в нижнем шве крепления, а также при помощи поперечной резинки, пришитой к верхним углам корпуса маски. Воздух очищается всей поверхностью маски в процессе его прохождения через ткань при входе. Маску может изготовить каждый рабочий или служащий.

Маску надевают при угрозе заражения радиоактивной пылью. При выходе из заражённого района при первой возможности её дезактивируют: чистят (выколачивают радиоактивную пыль), стирают в горячей воде с мылом и тщательно прополаскивают, меняя воду. Ватно-марлевая повязка изготавливается населением самостоятельно. Для этого требуется кусок марли размером 100 на 50 см. На марлю накладывают слой ваты толщиной 1 – 2 см, длиной 30 см, шириной 20 см. Марлю с обеих сторон загибают и накладывают на вату. Концы подрезают вдоль на расстоянии 30 – 35 см так, чтобы образовалось две пары завязок. При необходимости повязкой закрывают рот и нос; верхние концы завязывают на затылке, а нижние – на темени. В узкие полоски по обе стороны носа закладывают комочки ваты. Для защиты глаз используются противопыльные защитные очки.

Все средства защиты органов дыхания надо постоянно содержать исправными и готовыми к использованию.

Средства защиты кожи. Средства защиты кожи наряду с защитой от паров и капель ОВ предохраняют открытые участки тела, одежду, обувь и снаряжение от заражения радиоактивными веществами и биологическими средствами. Кроме того, они полностью задерживают a-частицы и в значительной мере ослабляют воздействие b-частиц.

По принципу защитного действия средства защиты кожи подразделяются на изолирующие и фильтрующие.Изолирующие средства защиты кожи изготавливают из воздухонепроницаемых материалов, обычно из специальной эластичной и морозостойкой прорезиненной ткани. Они могут быть герметичными и негерметичными. Герметичные средства закрывают все тело и защищают от паров и капель ОВ, негерметичные средства защищают только от капель ОВ.

К изолирующим средствам защиты кожи относятся общевойсковой защитный комплект и специальная защитная одежда. Фильтрующие средства защиты кожи изготавливают в виде хлопчатобумажного обмундирования и белья, пропитанных специальными химическими веществами. Пропитка тонким слоем обволакивает нити ткани, а промежутки между нитями остаются свободными; вследствие этого воздухопроницаемость материала в основном сохраняется, а пары ОВ при прохождении зараженного воздуха через ткань поглощаются.

Фильтрующими средствами защиты кожи может быть обычная одежда и белье, если их пропитать, например, мыльно-масляной эмульсией. Изолирующие средства защиты кожи — общевойсковой защитный комплект и специальная защитная одежда — предназначаются в основном для защиты личного состава формирований ГО при работах на зараженной местности. Общевойсковой защитный комплект состоит из защитного плаща, защитных чулок и защитных перчаток.

Защитный плащ комплекта имеет две полы, борта, рукава, капюшон, а также хлястики, тесемки и, позволяющие использовать плащ в различных вариантах. Ткань плаща обеспечивает защиту от отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств, а также от светового излучения. Вес защитного плаща около 1,6 кг. Защитные плащи изготавливают пяти размеров: первый для людей ростом до 165 см, второй — от 165 до 170 см, третий от 170 до 175 см, четвертый – от 175 до 180 см и пятый – свыше 180 см. Защитные перчатки — резиновые, с обтюраторами из импрегнированной ткани (ткань, пропитанная специальными составами, повышающими ее защитную способность от паров ОВ) бывают двух видов: летние и зимние. Летние перчатки пятипалые, зимние – двупалые, имеют утепленный вкладыш, пристегиваемый на пуговицы. Вес защитных перчаток около 350 г. Защитные чулки делают из прорезиненной ткани. Подошвы их усилены брезентовой или резиновой осоюзкой. Чулки с брезентовой осоюзкой имеют две или три тесемки для крепления к ноге и одну тесемку для крепления к поясному ремню; чулки с резиновой осоюзкой крепятся на ногах при помощи хлястиков, а к поясному ремню — тесемкой. Вес защитных чулок 0,8-1,2 кг.

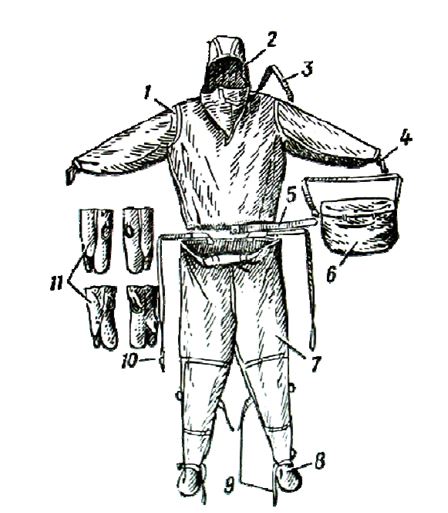

При действиях на зараженной местности защитный плащ используется в виде комбинезона. К специальной защитной одежде относятся: легкий защитный костюм л-1, защитный комбинезон, защитный костюм, состоящий из куртки и брюк, и защитный фартук.

Рис. 5. Защитный костюм.

Легкий защитный костюм (рис. 5) изготовлен из прорезиненной ткани и состоит из рубахи с капюшоном 1, брюк 2, сшитых заодно с чулками, двупалых перчаток 3 и подшлемника 4. Кроме того, в комплект костюма входят сумка 5 и запасная пара перчаток. Вес защитного костюма около 3 кг. Костюмы изготовляют трех размеров: первый для людей ростом до 165 см, второй от 165 до 172 см, третий выше 172 см. Защитный комбинезон сделан из прорезиненной ткани. Резиновые сапоги делают от 41-го до 46-го размера. Резиновые перчатки все одного размера пятипалые. Вес защитного комбинезона в комплекте с сапогами, перчатками и подшлемником около 6 кг. Защитный костюм, состоящий из куртки и брюк, отличается от защитного комбинезона только тем, что его составные части изготовлены раздельно. В комплект костюма входят резиновые перчатки, сапоги и подшлемник. Наряду с фильтрующими и изолирующими средствами защиты кожи применяются и подручные средства защиты кожи.

Медицинские средства защиты.

Применение медицинских средств индивидуальной защиты в сочетании с СИЗ органов дыхания и кожи – один из основных способов защиты людей в условиях применения противником оружия массового поражения, а также в условиях ЧС мирного времени. Медицинские средства индивидуальной защиты — это медицинские препараты, материалы и специальные средства, предназначенные для использования в ЧС с целью предупреждения поражения или снижения эффекта воздействия поражающих факторов и профилактики осложнений.

К табельным медицинским средствам индивидуальной защиты относятся:

- Аптечка индивидуальная АИ-2;

- универсальная аптечка бытовая для населения, проживающего на радиационноопасных территориях;

- индивидуальные противохимические пакеты — ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11; 4. пакет перевязочный медицинский — ППМ.

Аптечка индивидуальная АИ-2 предназначена для профилактики и первой мед. помощи при радиационном, химическом и бактериальном поражениях, а также при их комбинациях с травмами.

Индивидуальный противохимический пакет.

ИПП-11 содержит полидегазирующую рецептуру, находящуюся во флаконе, и набор салфеток. Предназначен для обеззараживания участков кожи, прилегающей к ним одежды и СИЗ, населения старше 7-летнего возраста от боевых ОВ и БС. Необходимо избегать попадания жидкости в глаза. Последовательность обработки: смоченным тампоном протереть открытые участки кожи (шея, кисти рук), а также наружную поверхность маски противогаза, который был надет. Другим тампоном протереть воротничок и края манжет одежды, прилегающие к открытым участкам кожи. Дегазирующую жидкость можно использовать при дезактивации кожных покровов, загрязненных РВ, когда не удается водой и мылом снизить наличие РВ до допустимых пределов.

Пакет перевязочный медицинский.

Применяется пакет перевязочный ППМ для перевязки ран, ожогов и остановки некоторых видов кровотечения. Представляет собой стерильный бинт с двумя ватно – марлевыми подушечками, заключенными в непроницаемую герметическую упаковку.

Универсальная аптечка бытовая.

Укомплектована следующими средствами: радиозащитные средства,

общетерапевтические препараты (аспирин, седалгин, аммиак, бесалол,

валидол, нитроглицерин, папазол, диазолин, феназепам), антисептические и перевязочные средства (бриллиантовый зеленый, калия перманганат, деринат, левоминоль или мафенидин ацетат, вата, лейкопластырь бактерицидный, бинт). Кроме индивидуальных, используются следующие медицинские средства защиты: радиозащитные, обезболивающие и противобактериальные препараты, медицинские рецептуры от ОВ (СДЯВ) и перевязочные средства.

К радиозащитным препаратам относятся:

- радиопротекторы (профилактические лекарственные средства, снижающие степень лучевого поражения (цистамин в АИ-2),

- Комплексоны — препараты, ускоряющие выведение радиоактивных веществ из организма (ЭДТА, гетацинкальций, унитиол),

- Адаптогены — препараты, повышающие общую сопротивляемость организма (элеутерококк, женьшень, китайский лимонник, дибазол),

- Адсорбенты — вещества, способные захватывать на свою поверхность радиоактивные и другие вредные вещества и вместе с ними выводиться из организма (активированный уголь, адсобар, вакоцин),

- Антигеморрагические средства (желатин, серотонин) и стимуляторы ЦНС (индопан, бемегрид, сиднокарб) — применяются при оказании врачебной помощи и лечении в стационаре.

4. Правовое обеспечение деятельности МЧС России и иных структур, обеспечивающих безопасность населения

- КОНСТИТУЦИЯ РФ (принята всенародным голосованием12 декабря 1993 г.)

- Законы Российской Федерации,

- Основные ФЗ законы по ГО и РСЧС

- Указы Президента РФ и утвержденные им Положения Постановления Правительства РФ и утвержденные им Положения Приказы,

- положения и иные акты министерств и ведомств, входящих в РСЧС

- Законы и иные нормативные акты субъектов РФ

- Положения, инструкции правила и иные акты органов местного самоуправления и руководителей организаций

Функционируя в составе федеральных органов, МЧС и другие государственные системы, реализуют свои полномочия в соответствии с:

- Конституционными законами РФ (ФКЗ),

- Федеральными законами РФ (ФЗ),

- Подзаконными актами РФ, включая международные соглашения и др.

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», составляющий правовую основу и определяющий общие для Российской Федерации правовые нормы в области защиты жителей страны от опасностей. Этот закон стал главным инструментом управления как в области предупреждения ЧС, снижения рисков, так и в вопросах ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, и явился началом создания правовой основы деятельности чрезвычайной службы России.

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», которым определяются общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в России, дает регулирование отношений между органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, организациями, крестьянскими хозяйствами и иными юридическими лицами независимо от форм собственности.

Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» определяющий правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности организаций к локализации последствий аварий и Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», который характеризует правовые основы обеспечения радиационной безопасности населения в целях охраны его здоровья.

Федеральный закон от 14.07.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» определил общие организационно-правовые и экономические основы создания и деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территории РФ, закрепил права, обязанности и ответственность спасателей, определил основы государственной политики в области правовой и социальной защиты спасателей и других граждан РФ, принимавших участие в ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера.

Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» отражает задачи в области гражданской обороны и правовые основы их осуществления, полномочия органов государственной власти РФ, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления организаций независимо от форм собственности, а также силы и средства гражданской обороны.

Среди подзаконных актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций важными выделяется Постановление Правительства РФ от 15.04.1992 г. и от 05.11.1995 г. № 1113 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в котором определены принципы построения, состав сил и средств, порядок выполнения задач и взаимодействие основных элементов, а также регулируются основные вопросы функционирования Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Постановление Правительства от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 22.06.2004 г. № 303 «Об утверждении правил эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» соответственно.

Кроме этого, в Конституции РФ закреплено право человека на безопасный труд, а в Кодексе законов о труде (КЗоТ РФ) представлены законодательные акты, обеспечивающие безопасные и безвредные условия труда. Гражданский кодекс устанавливает ответственность работодателей вследствие причинения вреда работнику на производстве, определяет формы и размер возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. Основополагающими документами здесь являются ФЗ «Об основах охраны труда в РФ», ФЗ «О предприятиях и предпринимательской деятельности», ФЗ «О защите прав потребителей». Среди подзаконных актов по безопасности жизнедеятельности на производстве следует отметить постановление Правительства РФ от 11.03.1999 г. № 279 в котором утверждено «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве»; Постановление Министра труда и соцразвития РФ от 07.04.1999 г. №7 в котором утверждены «Нормы предельно допустимых нагрузок», в т.ч. для лиц моложе 18 лет и др.

В области охраны окружающей среды, рационального природопользования, обеспечения необходимых условий труда кроме Конституционных и федеральных законов действуют Гражданский, Земельный, Водный кодексы РФ, законы «О животном мире», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в соответствии с которым введено санитарное законодательство, включающее нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности и безвредности для человека факторов среды его обитания и требования к обеспечению благоприятных условий его жизнедеятельности, в т.ч.технические нормы.

Нормативно-техническая документация включает федеральные, республиканские, местные санитарные нормы и правила Минздавсоцразвития, Комитета по строительной, архитектурной и жилищной политике, Министерства природных ресурсов РФ, Госкомитета по охране окружающей среды, Федеральной службы РФ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Устанавливаются санитарные нормы и предельно-допустимые концентрации и уровни (ПДК, ПДУ и т.д.), по охране труда это правила по технике безопасности и производственной санитарии, санитарные нормы, системы стандартов безопасности труда, инструкции по охране труда для рабочих и служащих и др.

Основные нормативно-технические документы по чрезвычайным ситуациям объединены в комплекс стандартов «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» (БЧС). Обозначения стандартов состоят из индекса (ГОСТ Р), номера системы по классификатору (ГСС-22), порядкового номера стандарта в группе и года утверждения. Например, «ГОСТ Р 22.00.01 – 94. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Основные положения».

Важная роль принадлежит государству в деле создания специальных сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций. В России на всех уровнях образованы органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.